从科学计算中心迈向科学智能计算中心——南京大学高性能计算中心的“液冷”进化之路

从酶催化机制的量子化学计算,到原子尺度自组装多肽的功能结构;从二维物质演化成三维时的相变路径追踪,到日珥精细结构及其动力学的形成机制,这些看似迥异的科学谜题,最终都指向同一个答案:数据洪流中的计算革命。

南京大学高性能计算平台正是这场革命的加速器,它用每秒数千万亿次的运算能力,将实验室猜想转化为数字世界的精准推演,让跨学科的科研灵感在算力支撑下迸发突破。

01科研的“催化剂”

自2010年成立以来,南京大学高性能计算中心提供的计算服务已不仅仅是超级计算机的物理范畴,更成为学校科研创新、人才培养和战略发展不可或缺的核心基础设施。

南京大学高性能计算中心盛乐标主任介绍说,高性能计算中心在南京大学的发展过程中起到了非常重要的作用,它提供的高性能计算平台,不仅仅是简单的超级计算机,更是在科研的促进方面,起到了“催化剂”的作用。

正如南京大学匡亚明学院副院长董昊教授所说,高性能计算已经成为了开展相关理论计算研究的重要的工具。董昊教授强调,

没有这样的工具,我们就没有办法实现长时间、大尺度体系的深入研究。

南京大学匡亚明学院副院长董昊教授

南京大学高性能计算中心,正是提供了这样的一个强大的算力支撑和数据存储的保障,确保了董昊教授他们在复杂体系的化学物理方面的研究。

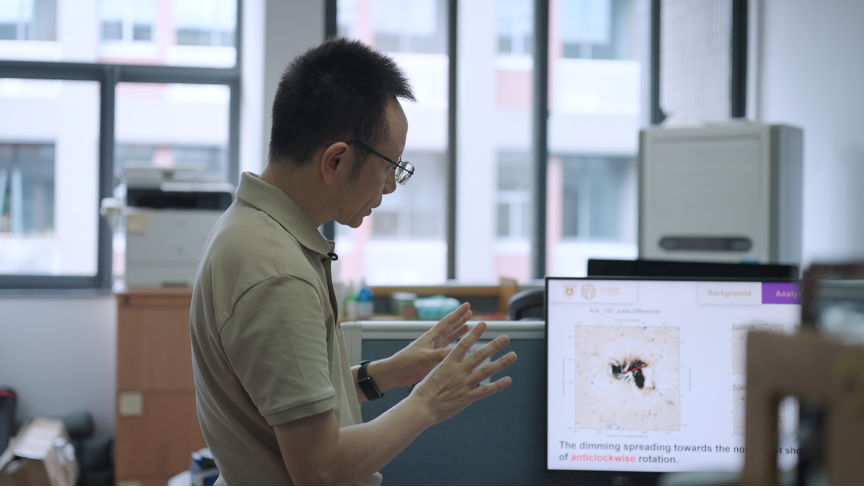

对于南京大学天文与空间科学学院陈鹏飞教授及其所带领的研究团队而言,也同样如此。陈鹏飞教授表示,数值模拟已经变成了包括天文在内几乎所有领域最重要的研究手段。所谓数值模拟,就是通过计算机模拟,来试图解释观测到的现象。

南京大学天文与空间科学学院陈鹏飞教授

董昊教授关于功能性多肽自组装体系的研究,就借助了南京大学高性能计算中心的工具,在原子尺度上,研究了多肽聚集的可能状态以及结构,揭示了它进行催化反应的分子机制,并通过进一步实验,验证了理论预测。最终,相关的研究成果,发表在了德国《应用化学》杂志上。

陈鹏飞教授团队借助高性能计算中心的算力,对日珥爆发时的波纹明暗与太阳磁力线方向的关系进行了数值模拟,验证了相关猜想的正确性,该研究结果今年发表在了国际主流天文期刊《天文与天体物理》上。

事实上,这只是高性能计算中心支持科研获得成果的一个体现。高性能计算中心自成立以来,已经连续支持南京大学科研团队取得多项突破性成果,其中包括入选“中国十大科技进展”的重大项目。

02算力“吞噬机”

随着越来越多的学院都开始利用高性能计算中心的算力进行科研,南京大学高性能计算中心的作业排队现象逐渐变得十分突出,用户的计算需求远超“中心”所能够提供的计算能力。

尽管自从2010年“南京大学高性能计算中心“正式挂牌成立之后,中心在2015年投入了数千万元进行了一次大规模的升级,其理论CPU计算峰值高达870万亿次/秒,Linpack实测值79.62%,在2017年6月发布的全球超级计算机Top500排行榜中列第284位。

随后在2019年、2022年,南京大学高性能计算中心进行了两次计算节点的扩容,依然无法跟上南京大学科研和教学对于算力的渴求。源源不断立项的科研项目,依然像是“吞噬机”消耗着增长出来的算力。

陈鹏飞教授介绍了他们项目组此前发表在《自然天文》杂志上的一篇文章,该论文累积使用了高性能计算中心的超过40万机时才得到了最终所需要的计算结果。

“这还只是二维的数值模拟,真实的空间是三维的,如果要进一步完善模拟效果,将之前二维的工作推广到三维,那么就意味着更多的计算量,大概要增加40倍。”陈鹏飞教授补充说道。

南京大学天文与空间科学学院陈鹏飞教授

这只是陈鹏飞教授一个项目组对算力需求的变化。事实上,很多科研项目对于算力的需求几乎是无止境的,只是限于算力的总量,不得不进行平衡和妥协,以达成在某一个阶段最合适的效果。

正如南京大学高性能计算中心盛乐标主任所说,用户总是希望有更新的计算平台,提供更大的算力,这样就可以在更短的时间内,完成相关的模拟工作。

南京大学高性能计算中心盛乐标主任

原有的算力已经无法满足日益增长的科研需要,而高性能计算中心所在的南京大学蒙民伟楼相对比较老旧,中心如果需要扩容的话,不仅面临着空间有限的挑战,更是面临着电力供应的挑战。

“我们必须在有限的电力情况和有限的空间条件下,来建设更多的算力。”盛乐标强调。

作为南京大学的核心设备供应商,联想的服务器产品持续支撑着南京大学高性能计算中心的扩容项目,以高可靠、高算力特性赢得了南京大学的信赖。

03 “联想问天海神”液冷突破算力难题

高性能计算中心的此次算力升级方案,采用的是液冷技术。盛乐标表示,

我们要在30平米的空间内,建设更高密度的服务器,那就必须采用高性能的液冷服务器。不仅能够应对空间有限的挑战,更重要的是比风冷方案更为节能,可以以有限的电力支撑更多的算力节点。

2025年9月24日,南京大学高性能计算中心建设的液冷高性能计算平台——“蓝鲸一号”正式建成并投入运行。该平台集高效计算、绿色节能于一体,将有力支撑学校在前沿科学与工程领域的科研攻关,进一步巩固了南京大学在高性能计算领域的领先优势。

04液冷高性能计算平台——“蓝鲸一号”

据介绍,“蓝鲸一号”液冷计算平台集成了360台计算节点与2套高性能存储系统,室内整体占地面积不到三十平方米,展现出卓越的空间利用效率。平台理论双精度浮点计算峰值约2580万亿次/秒,在全机实测中表现优异,HPL(高性能Linpack基准测试)效率高达88.25%。

联想资深HPC&AI架构师张锋表示,联想液冷以其高密度低功耗的设计理念著称,同时兼顾了强大的性能与稳定性,不仅有效地降低了运营成本,更在绿色节能方面树立了行业标准。张锋强调,

联想液冷平台凭借高性价比的优势,在兼顾算力和成本控制上均有出色的表现。

联想资深HPC&AI架构师张锋

整体的液冷服务器节点的部署效果,非常好的满足了南京大学高性能计算中心的需求。盛乐标表示,“同样的360个节点,如果采用风冷,其单机柜功率是20千瓦,远低于液冷机柜的60千瓦,再加上相关空调的配备,整体需要100平米的占用空间,现在的机房已经没有这么大的剩余空间。液冷计算平台很好地满足了本轮的算力升级需要。”

据张锋介绍,此次南京大学的“蓝鲸一号”液冷计算平台建设,相比风冷方案,

实现了66%的机房空间节省;

50%能耗节省;

8%的性能提升;

南京大学“蓝鲸一号”液冷计算平台的建成启用,有效缓解了南京大学日益增长的计算资源需求压力,使研究人员能够构建和运行更精细、更大尺度的科学模型,从而加速原创性科研成果的产出,成为推动学校科研发展的新引擎。

05迈向超智融合

随着人工智能大模型的发展,南京大学的高性能计算中心开户课题组已经不仅仅是来自传统的化学化工、大气科学、地球科学、物理学院等传统理工科“算力消耗大户”,也有来自商学院、社会学院等相关文科学院的研究课题。

盛乐标表示,

除了大气科学学院、物理、化学、地球科学、地质与海洋等学院之外,文科和社会科学很多科研项目的数据量增大之后,也都开始涉及到数据科学方面的计算,因此更多的学院开始借助高性能计算的工具展开科研工作。

不仅有覆盖范围的变化,更重要的是算力方式的变化。据盛乐标的观察,南京大学各学院的科研项目,已经从此前相对单纯的以CPU为主的科学计算,逐渐向深度学习和AI大模型为主的科学智能计算转变。

据陈鹏飞教授介绍,在没有AI之前,相关的天文模型如果要做模拟,每次都需要重新做。以某需要消耗一万CPU机时的项目为例,如果调一下项目和参数,那么就需要同样甚至更多的CPU时间。在引入AI之后,就可以先进行训练,基于训练集,在将来再研究其他的日珥爆发现象时候,就可以用AI模型去进行预测,而不需要重新进行计算。

只是在科学计算领域,相当多的程序还没有GPU化,无法更好地利用AI的优势,但是整体的趋势是在向AI方向转变。

盛乐标也表示,在目前南京大学的科学计算项目中,尽管已经有诸多项目有GPU的需求,但是整体而言,CPU算力需求更为紧张。再加上经费有限,GPU服务器成本远高于CPU服务器,因此此次的升级中,南京大学新项目选择以CPU计算节点为主。

他进一步强调说,从科研项目的发展态势来看,未来,以GPU为核心的AI计算将会与以CPU为主的传统计算并驾齐驱,共同推动科学研究的发展和突破,南京大学高性能计算中心也将会从传统的科学计算中心,逐步演进为科学智能计算中心,这是一个不可逆转的趋势。

作为核心供应商的联想,显然也已经做好了准备。

正如张锋所说,随着人工智能应用的规模迅速扩大,包括南京大学在内的许多高校,正面临着高性能计算集群与智能计算机群并存的局面,联想万全异构智算平台可以统一纳管异构算力,能够更好地应对超智融合的管理挑战,实现HPC集群与智能计算机群,统一的管理和调度。

南京大学“蓝鲸一号”液冷计算平台的上线,只是联想高性能计算和智算服务高校的一个缩影。除了南京大学之外,联想也为北京大学、上海交通大学、南方科技大学等数十所高校打造了高性能计算平台和智算平台。

联想,正以超智融合的卓越算力,推动科研创新,持续助力中国高校科研的高质量发展。